雨が降るのか雪が降るのか?【雨雪判別機付き】

| 温度 | 0 ℃ | |

| 湿度 | 50 % |

雨と雪を分ける要因

気温が低い時、雲の中では 氷晶 と呼ばれる氷の粒が存在します。そして、氷晶がいくつか集まったものは 雪片 です。雪の結晶 とも呼ばれるものですね。

これは雨や雪の元となるものであり、そのまま地上に落ちてきた場合は 雪、地上に落ちる前に溶けた場合は 雨 となります。

- このような過程を経る雨は、雲中でも水蒸気として存在する場合(暖かい雨)と対比して、冷たい雨 と呼ばれます。日本では、ほとんどの場合冷たい雨です。

そのため、雨になるか雪になるかは 雪が地上に到達する前に溶けるかどうか にかかっています。

直感的には、気温によって雪が溶けるかどうかが決まると考えるでしょう。 しかし、実際には 気温 だけでなく 湿度 も重要な要素となります。これについて説明しましょう。

雪が溶けるかは気温と湿度で決まる

雪が地上に迫る時、雪では 2 つの過程が同時に起きます。

1 つ目は、雪が溶け雨になる過程 です。氷が水になるのと同じ過程で、融解 と呼ばれるものです。

こちらは、基本的に 気温 のみに依存し、基本的には周囲の気温が高いほど、雪は雨に早く変わりやすいです。

しかし、これだけで雨か雪かが決まるわけではありません。

重要なのが 2 つ目の 雪の表面が蒸発する過程 です。この過程が、雨雪判別をややこしくしています。

一般に、雪の表面の蒸発量は湿度が低いほど大きくなります 。 これは、湿度が低いほど空気は水蒸気を受け入れる余裕があるため、蒸発が進みやすくなるからです。

ジメジメした時よりも、カラッとした時の方が汗が乾きやすいのと同じ理屈ですね。

そして、雪の表面が蒸発する際に周囲の熱を奪うため、周囲の気温が下がり、結果として雪が溶けにくくなります 。(蒸発熱 / 気化熱と呼ばれます)

日常的な感覚で近いのは、夏に打ち水で涼を取ることなどでしょうか。これも、水が蒸発することで周囲の熱を奪い、涼しさを感じる仕組みとなっています。

つまりまとめると、

- 気温が高いほど雪は雨に変わりやすい

- 湿度が低いほど雪の表面の蒸発が進みやすいため、蒸発熱によって雪が溶けにくくなる

というわけです。

実際に利用した式

今回の計算機は、実際に気象庁などで利用されている以下のものを用いています。 推計気象分布 などで利用されているようです。

この方法では、統計データをもとに雪の確率が95%以上の場合を雪、50〜95%の場合を雪または雨、雨の確率が50〜95%の場合を雨または雪、95%以上の場合を雨としています。

- 画像は 推計気象分布について より引用。 元論文が見つからなかったため、気象庁の資料から引用しています。

- 詳細な説明は こちらの資料 にもあります。

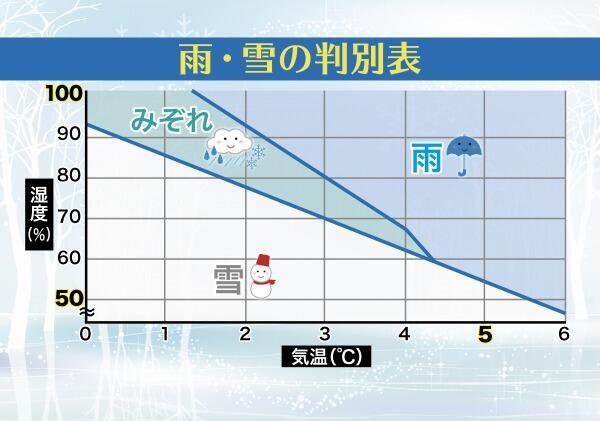

他にもいくつか式はありますが、気温が低く湿度が低いほど雪になりやすい という傾向は共通です。よく利用されている図も載せておきます。

- 画像は 雨・雪を分ける条件 より引用。